Die Kunst, immer bestrebt Tendenzen aufzugreifen, auf Entwicklungen zu reagieren und am allgemeinen Diskurs zu partizipieren, sieht sich seit langem einem Dilemma ausgesetzt. Denn bei aller Betonung von globaler Produktion verharrte sie weiter in einem als westlich determiniert zu bezeichnenden Kanon, die eurozentrischen Sichtweisen erwiesen sich als hartnäckig. Schließlich konnte die Auseinandersetzung mit den Entwicklungen außerhalb der kanonischen Zentren nur vor dem Hintergrund letzterer erfolgen, wenn auch in Abgrenzung zu ihnen. Zwar verband sich die Kunstentwicklung seit den 1960er Jahren von der Minimal Art über die Konzeptkunst zur Institutionskritik und relationalen Ästhetik mit einer Neudefinition des ästhetischen Objekts sowie einer sichtlichen Ausweitung des Kunstraums, doch dies weiterhin und weitgehend unter dem etablierten Blickwinkel des Eurozentrischen. Und auch die sich in den Folgejahren verstärkte Fokussierung auf nicht europäische Tendenzen erfolgte wiederum in Abgrenzung zur westlichen Sicht, ohne eine synthetisierende Zusammenführung, die Tradiertes und Neues, Zentrum und Peripherie gleichwertig nebeneinanderstellte. Hinzu kam, dass dabei die thematischen Bezüge und künstlerischen Konzepte auseinanderfallen, die den Werken eingeschriebenen Gedanken nicht immer gut vermittelt werden. Kunst – so scheint es – kann entweder politisch oder ästhetisch sein, kann sich aktuellen Problemen zuwenden, ermangelt aber einer überzeugenden Vermittlung. Die Hervorkehrung postkolonialer Themen erscheint bisweilen wie ein Ablenkungsmanöver, das die Auseinandersetzung mit eigenen Fragen verdrängen soll. Nicht zuletzt schieden sich die Sichtweisen in den Diskussionen, die sich an der letzten documenta 2022 entzündeten. Zu unversöhnlich erwiesen sich die Gegensätze. Doch anstatt die vermeintlichen Gegensätze zu hinterfragen, die Standpunkte auf ihre historischen Kontexte hin zu beleuchten und nach möglichen gemeinsamen Ansätzen zu fragen, schwelte der Streit fort.

Die diesjährige Berlin Biennale erscheint, was den kuratorischen Ansatz betrifft, das Gegensteil zu sein. Über 60 Künstler und rund 170 künstlerische Positionen lenken den Blick auf politische Unruhen, ohne dabei den künstlerischen Ansatz, mithin das Ästhetische aus dem Auge zu verlieren. Das Konzept des Flüchtigen, so erläutert der einleitende Text zum Ausstellungskatalog, „meint die kulturelle Fähigkeit eines Kunstwerks, eigene Gesetze im Angesicht gesetzlicher Gewalt aufzustellen.“ Als Beispiel ist ein Stück von Myanmars bekanntestem Komiker Zarganar aufgeführt. In diesem mit „Beggars‘ National Convention“ betitelten Stück liefert er eine Persiflage auf das Parlament Birmas, dass die Zuschauer in Begeisterung versetzt, die es deutlich zum Ausdruck bringt, doch damit zugleich sich selbst in Gefahr bringt. Denn hier ging es nicht um avantgardistische Theater, das angesichts der eigenen Bürgerlichkeit zum Lachen verführt, sondern darum, dass die Zustimmung der Zuschauer mit dem Nonkonformen 1990 als Akt der Gesetzlosigkeit gilt.

Neben der Weitergabe des Flüchtigen ist ein weiteres Motiv der Berlin Biennale das Aufeinandertreffen von Unvorhersehbarem, gefasst in die Bild eines Fuchses, der im morgendlichen Dämmern die Stadt durchstreift. Die Begegnung mit den Unerwarteten erfolgt mit den Kunstwerken in der Auguststraße, den Sophiensälen, dem ehemaligen Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße und dem Hamburger Bahnhof an vier unterschiedlichen Orten, also solche, die sich seit langem der Kunst verschrieben haben oder solchen, die wie das Gerichtsgebäude, als Ort der Kontrolle und der Überwachung vom Einhalten der Regeln wirkten. Die Begegnung erfolgt weiterhin über die Kunstwerke, die so mit einer Vielzahl von Künstlern bekannt machen, die bislang hier im Raum wenig wahrgenommen oder unbekannt waren. Und schließlich bietet sich mit dem die Biennale begleitenden Programm an Gesprächen, Führungen und Vorträgen eine weitere Möglichkeit der Begegnung. Dabei ist ein Anliegen die Repolitisierung von Vermittlungspraktiken. In den Blick genommen wird dabei insbesondere der Raum, der den Anstoß für Themen wie auch deren Vermittlung liefert. Deutlich wird dieser Ansatz beispielsweise in der Arbeit von Merle Kröger, die im ehemaligen Gerichtsgebäude gezeigt, auf eine Gerichtsverhandlung Bezug nimmt. Der als politischer Flüchtling in Berlin gelandete türkischen Aktivisten Cemal Kemal Altuns sollte in seine Heimat abgeschoben werden, doch um diesem Entscheid zu begegnen, zugleich wohl auch, um auf die Rechtspraxis hinzuweisen, warf es sich aus dem Fenster des Gebäudes. Kröger vermittelt als Audioinstallation Altuns Geschichte zusammen mit einem Blick auf eine Reportage von Navina Sundaram, die aufzeigt, dass Altuns Familie nicht offiziell über seinen Tod von den Behörden informiert wurde, sondern gleichsam nebenbei durch die Berichterstattung für die Sendung Panorama davon erfuhr. Der Sprung in den Tod wird im Raum durch einen Stuhl neben dem offenen Fenster angedeutet, auf dessen Sitzfläche noch die Spuren von Schuhsohlen zu sehen sind. Die wie in die Wand eingelassen wirkenden halbierten Stühle signalisieren hingegen, wie halbherzig die Verhandlung erfolgte, wie wenig Zeit man sich offensichtlich nahm, um Fakten zu ermitteln, die Altuns Schicksal eine günstigere Wendung gegeben hätten. Die Kuratoren fassen den Vermittlungsraum aber noch viel konkreter, indem sie etwa auf halber Höhe den Treppenaufgang im Gerichtsgebäude zum Versammlungsraum erklären, der People’s Tribunal als Aufführungsort dient.

Der bereits im Zusammenhang mit der Begegnung mit dem Unerwartete als Bild angeführte Fuchs tritt an anderer Stelle erneut in Erscheinung, nämlich nicht nur in einer Kreidezeichnung von Larissa Araz im Hamburger Bahnhof, sondern nicht weniger in dem Ausdruck „Foxing“ von Smrak Sila im Zusammenhang mit Praktiken thailändischer Kunst anführt, die sich ständig selbst zensieren müssen, also nie direkt in ihren Äußerungen sein dürfen, sondern – wie im gesamten Leben – indirekt vorgehen können.

Den komplexen Ansätzen, die die zeitgenössische Kunst zu bieten hat, entsprechen die Kuratoren mit einer reichen Auswahl medial höchst unterschiedlicher Arbeiten, die alle gleichermaßen Blick und Aufmerksamkeit anziehen und so abwechslungsreich sind, dass sie in ihrer Fülle an keiner Stelle ermüden. Die Besucher der Biennale können zugleich auch erleben, dass auch anspruchsvolle Kunst ein ästhetischer Genuss sein kann. Sarnath Banerjee beispielsweise führt in einer aus Aquarellen bestehenden Bilderserie durch die postkolonial aufgeladene Lebensweise und Politik seiner Heimat Indien. „Als selbsternannter an der Seitenlinie stehender Berichterstatter des Unbedeutsamen“ kommentiert der Künstler, überzeugt von der Wirkung des Banalen, alltägliche Begebenheiten. Die aus Kairo stammende Huda Lutfi hat spitze, an die Inquisition erinnernde Mützen, auf Stäben aufgespießt, zu einer Rauminstallation zusammengefasst. Doch anders als die weißen Inquisitionshüte, sind die ihren mit Collagen beklebt. Deren Versatzstücke aus arabischen Zeitungen und Zeitschriften stammen, die sämtlich mit dem Arabischen Frühling in Verbindung stehen.

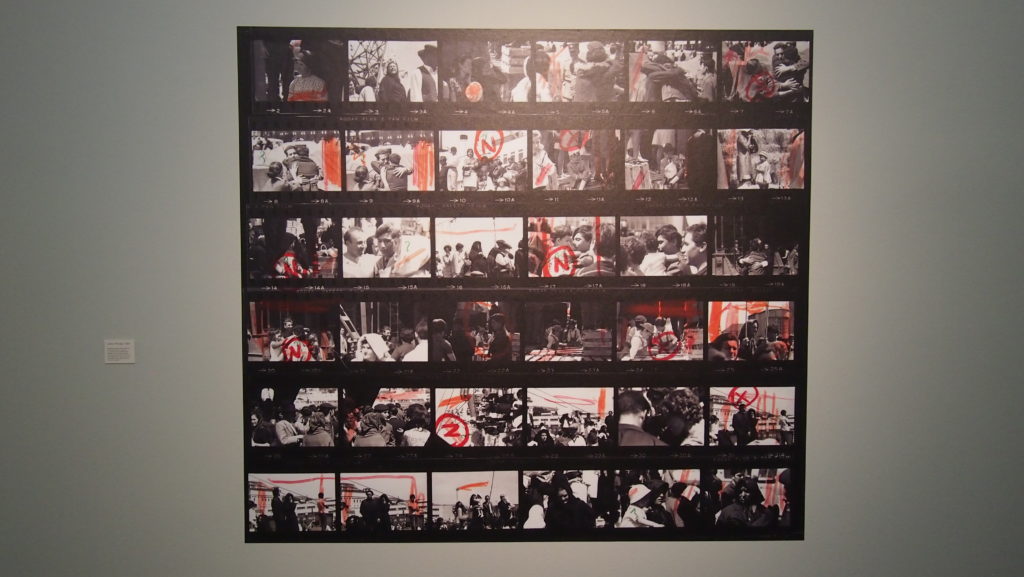

In Erinnerung gerufen werden die in den 1970er und 1980er Jahren aktive polnische Gruppe Akademia Ruchu, die unter der Leitung von Wojciech zivilen Ungehorsam zum Thema erhob. Ihr Video Potkniechcie/Stolpern richtet den Blick auf eine belebte Straße, auf der an einer bestimmten Stelle aus unerklärlichen Grünen immer wieder Passanten stolpern. Das Stolpern jedoch nicht kein Zufälliges, vielmehr sind es Mitglieder von Akademia Ruchu, die vor dem Hauptquartier der Kommunistischen Partei den Halt verlieren. Vor dem Hintergrund des Ortes ist das Stolpern Ausdruck einer politischen Aussage. Farbige Kostüme wiederum erinnern an die Praktiken von Exterra XX – Künstlerinnengruppe Erfurt, die bis 1994 aktiv war und mit ausgefallenen Performance-Objekten ihre Anliegen, das Politische vom Privaten zu emanzipieren zum Ausdruck brachte.

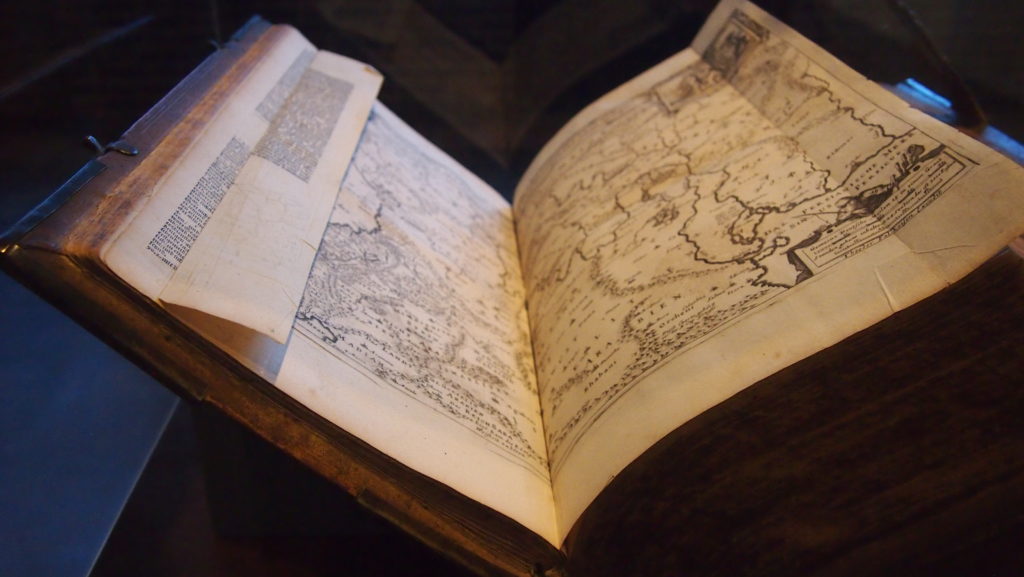

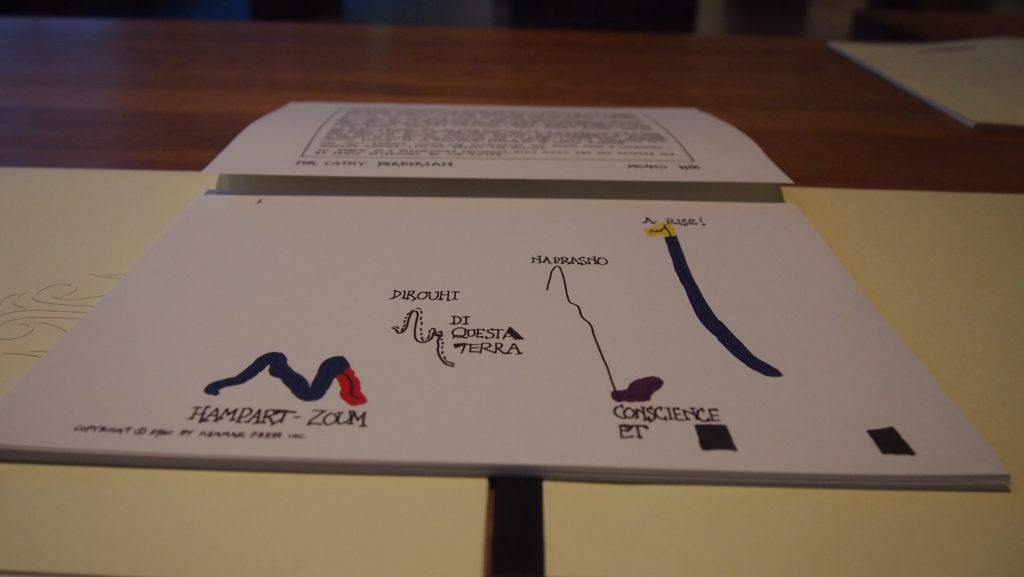

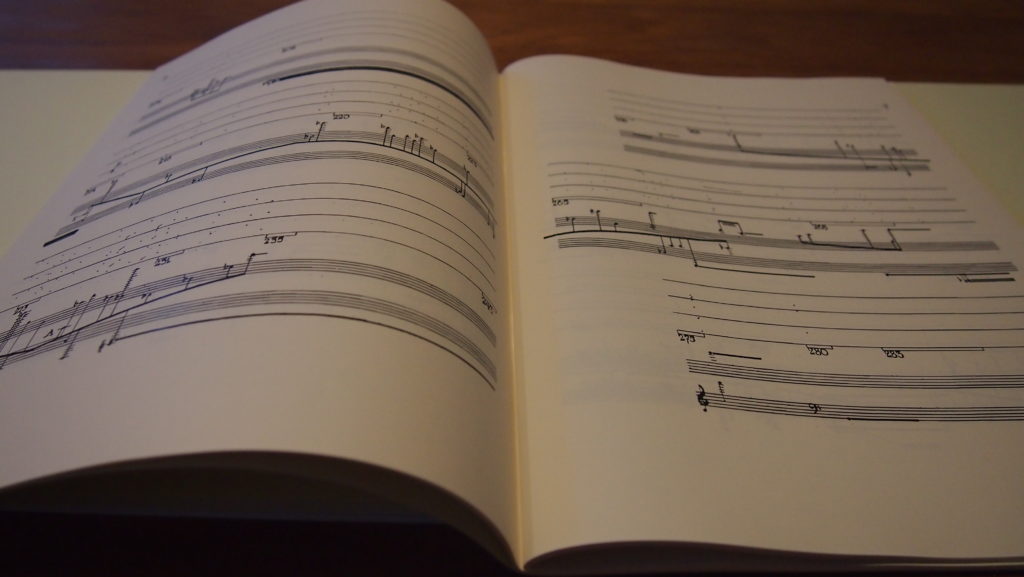

Abwechslungsreich, vielfältig und zugleich überschaubar sind die Orte der Berlin Biennale so gewählt, dass sie zu Fuß in einer Tour zu erreichen sind. Um ausreichend Zeit für die einzelnen Stationen mitzubringen, ist ein guter Tag einzuplanen, idealerweise aber zwei – zumal an einigen Orten die Auslage von themenbezogener Literatur tiefere Einblicke anbietet. Zu erwähnen die die ausstellungsbegleitende Publikation, die alle künstlerischen Beiträge in kurzen Übersichten vorstellt und über eine Abbildung die Erinnerung lebendig halten. Einblick in das kuratorische Konzept liefern die vorangestellten Artikel.