Junges Schauspiel Frankfurt in Kooperation mit dem Historischen Museum Frankfurt

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen überliefern Geschichte lebendig, individuell und vor allem aus eigener Erfahrung. Zugegebenermaßen ist Zeitzeugenschaft subjektiv, doch gerade damit ergänzt sie die offizielle Geschichtsschreibung kongenial. Und gleichzeitig wirft sie die Frage auf, was eigentlich die offizielle Geschichte ist. Längst ist bekannt, dass die offiziellen Quellen keineswegs objektiv sind oder vielmehr, dass Objektivität nur für einzelne Standpunkte gelten an. Aber Standpunkte und damit Sichtweisen gibt es viel.

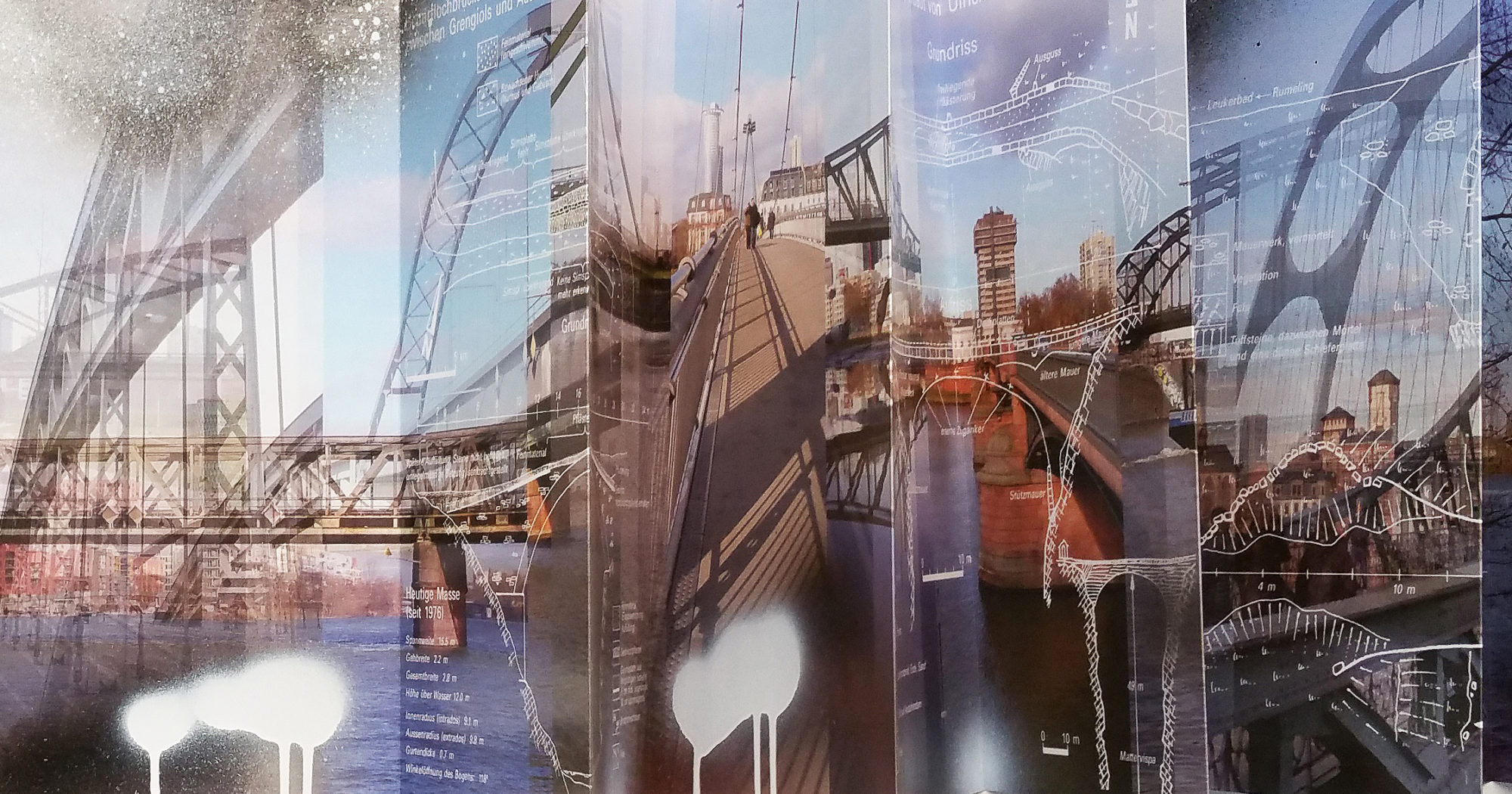

Das Team des Jungen Schauspiels Frankfurts hätte keinen besseren Ort für das Stück wählen können, als das Historische Museum und hier die die Ausstellung Zeitzeugenschaft? Ein Erinnerungslabor (die noch bis zum 4. Mai 2025 besucht werden kann) und die Bibliothek der Generationen (die zu den permanenten Einrichtungen des Museums gehört). Die Ausstellung stellt in Videos mit Gesprächen mit Überlebenden der Shoah Zeitzeugen vor und weist zugleich darauf hin, dass 80 Jahre nach Kriegsende die Zeugen dieser Periode kaum mehr selbst befragt werden können. Ihre Zeugenschaft bewahrt sich übermittelt, in Briefen, Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen. Und sie wiederum sind Teil der Bibliothek der Generationen. Bei der Bibliothek der Generationen handelt es sich um eine interaktive Installation der 1943 in Oslo geborenen Künstler Sigrid Sigurdsson. Sie ist selbst eine Zeitzeugin. Und die Geschehnisse in ihrem unmittelbaren Umfeld bilden den Hintergrund und den Ansporn für die Einrichtung sogenannter offener Archive. Die Bibliothek der Generationen ist ein solches offenes Archiv. Etabliert wurde es um die Jahrtausendwende, zu diesem Zeitpunkt noch unter der Bezeichnung „Bibliothek der Generationen“. Aufgerufen waren Zeitzeugen des Nationalsozialismus mit ihren Erinnerungen Archivschachteln oder Bücher zu befüllen. Als Gegenstand der aktuellen Bibliothek der Generationen sind sie frei zugänglich und dürfen an bestimmten Tagen unter Aufsicht von Interessierten eingesehen werden. In einer für ein Museum einzigartigen Weise ist es den Besuchern erlaubt, die Archivschachteln zu öffnen, die Aufzeichnungen in die Hand zu nehmen, zu lesen, zu betrachten und in die Erinnerungen von Zeitzeugen einzutauchen.

Inzwischen sind auf die Zeitzeugen der ersten Hälfte des 20, Jahrhunderts weitere Zeitzeugen gefolgt, die über ganz andere und doch wieder ähnliche Geschehnisse Zeugnis ablegen. Krieg und Flucht, Emigration und der Versuch, sich an einem neuen Ort, in einem fremden Staat, in einer fremden Stadt einzurichten, prägen die Erfahrungen. Und nicht nur der „Alten“, sondern auch junger Leute, Kindern und Jugendlichen. Auch sie finden Aufnahme im offenen Archiv im Historischen Museum in Frankfurt, dass inzwischen seine Bezeichnung angepasst hat.

Die Bibliothek der Generationen bildet nun also die Kulisse für Zeit für Zeugen. Das Junge Schauspiel war eingeladen, im Vorfeld im offenen Archiv wie auch der Ausgangpunkt Ende der Zeitzeugenschaft? zu forschen. Die Ergebnisse werden nun im Rahmen einer schauspielerischen Intervention einem breiteren Publikum präsentiert. Von höchst unterschiedlichen Standpunkten aus werden in den Blick genommen Familiengeschichten, Diktaturerfahrungen, Bildungswege, politische Kämpfe, Migration und der Umgang mit Krisen.

Ein Team von zehn Schauspielern geht der Zeitzeugenschaft nach, fragt, worin diese besteht und warum sie so wichtig ist. Eine Antwort schwingt bereits in der konkreten Aufführung mit, bei der nur acht Schauspieler anstelle der zehn zugegen sind. Die Abwesenheit spricht für sich, drückt mehr aus, als es Worte könnten. Die Abwesenheit wird zugleich aber auch von den Schauspielern, die zugegen sind, thematisiert. Ausdruck erhält sie unter anderem durch die wiederholte Äußerung „Immer wieder verschwinden Menschen. Ich möchte nicht, dass Menschen verloren gehen.“ Reflektiert werden eigenen Erfahrungen. Sie werden mit den Informationen von den Zeitzeugen zusammengeführt. Den Zuschauern werden die Überlegungen, die Auseinandersetzung mit einem hoch komplexen Thema in einer vielstimmigen Performance nahegebracht. Das Ensemble, das in seiner Zusammensetzung die Vielfalt von Kulturen und Schicksalen repräsentiert, vermittelt, warum die Erzählungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für uns heute relevant sind und Lebensgeschichten weitererzählt werden sollen. Während der Aufführung bewegen sich Schauspieler und Publikum durch die Ausstellung. Stellenweise teilt sich das Team und mit ihm die Zuschauer, um getrennt den Darbietungen zu folgen. Verloren geht dabei aber niemanden etwas von der Aufführung, denn im Anschluss an Szene bewegen sich die beiden Zuschauergruppen zu der Position, der sie nicht gefolgt sind. Die Schauspieler wiederholen ihr Spiel. Die Bewegung durch den Raum vermittelt zugleich, was es bedeutet, dazu zu gehören. Schließlich muss man sich an den Stellen, an denen sich das Team teilt, entscheiden, welchem Part man folgt. Und im Anschluss an die Aufführung bietet Martina Droste die Gelegenheit für Fragen.

TEAM

Konzept und Regie: Martina Droste

Kostüme: Anna Sünkel

Musik: Max Mahlert

Chorische Einstudierung: Christina Lutz

BESETZUNG

Pia Ackfeld, Isabella Beebe, Liam Belgorodski, Felix Brößler, Kayleigh Hornbostel, Lillo Hoursch, Livia Jarnagin, Lenz Leuenroth, Abdul Noorzei, Yevheniia Posmitieva