Viola Hildebrand-Schat

Wäre die Pelztasse nicht gewesen, wäre Meret Oppenheim wie so viele ihrer Zeitgenossinnen wohl nachhaltig in den Schatten von so dominanten Künstlerpersönlichkeiten wie Hans Arp, André Breton, Marcel Duchamp oder Max Ernst getreten. Mit dem gemeinhin als „Pelztasse“ bezeichneten Objekt hat sich die schweizer Künstlerin ihren Platz nicht nur innerhalb der surrealistischen Kunst, sondern innerhalb der Kunstgeschichte überhaupt gesichert. Ihr Objekt ist geradezu zum Inbegriff surrealistischen Arbeitens geworden, steht es doch in seiner Materialität so völlig der mit Tassen verbundenen Funktion entgegen.

Ja, das Fell löst geradezu eine Aversion aus angesichts der Vorstellung, im Getränk Haare vorzufinden. Doch gerade in seiner Absurdität ist der Gegenstand emblematisch für den surrealistischen Anspruch. Das Surreale tritt im Unlogischen, Widersprüchlichen, Absurden in Erscheinung, es begründet sich im Unbewussten, dem Transzendentalen, also all dem, was sich einem rationalen Zugang entzieht und was sich nicht mit den geläufigen physikalischen Gesetzmäßigkeiten erklären lässt.

Als „Déjeuner en fourrure“ hält die aus Gazellenfell geformte Tasse 1936 Einzug in die Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Nachdem das merkwürdige Objekt zunächst Gegenstand einer Ausstellung gewesen war, erwarb es Alfred Barr, der damalige Direktor des Museums, für 50 Dollar, nach damaligem Stand rund 1000 Francs. Auch wenn der Preis aus heutiger Sicht erschreckend niedrig erscheint, bedeutete der Ankauf des Objektes durch das Museum, zudem eines so renommiertes wie dem New Yorker Museum für zeitgenössische Kunst, einen ersten Erfolg für Meret Oppenheim. Sie ist gerade mal 23 Jahre alt und hat erst vier Jahre zuvor Kontakt zu den in Paris lebenden Künstlern aufgenommen. Laut eigener Aussage stellte das aus Pelz gefertigte Objekt, bei dem es sich übrigens nicht allein um eine Tasse, sondern ein ganzes Ensemble bestehend aus Tasse, Untertasse und Löffel handelt, aus ihrer Sicht „ein Ding unter anderen“ dar, dessen Erfolg für sie selbst unerwartet gewesen sei. Mit dem Ankauf durch das Museum ist Oppenheim also der Sprung in die Museumswelt gelungen. Doch auch ihre Korrespondenz, die Zeugnis ablegt von ersten Kontakten zu den Pariser Surrealisten, lässt erkennen, dass sie sich auch innerhalb der einschlägigen Künstlerkreise einen Platz sichern wird. Wenn auch in unterschiedlichem Umfang steht Oppenheim im Austausch mit Künstlern und Literaten, zu denen neben Arp, Breton, Duchamp und Ernst Alberto Giacometti, Wolfgang Paalen, Daniel Spoerri und Jean Tinguley gehören, ebenso auch Jean-Jacques Lebel, Alain Jouffroy und Benjamin Péret. Hinzu kommen einflussreiche Vermittler wie Leo Castelli, später auch Jean-Christoph Ammann und Brice Curiger.

Weit davon entfernt nur künstlerische Belange zu thematisieren, berichten die Briefe von persönlichen Gedanken und Sorgen und geben so Auskunft über die individuellen Beziehungen.

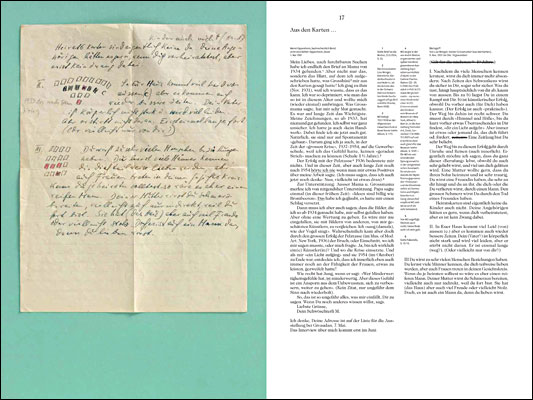

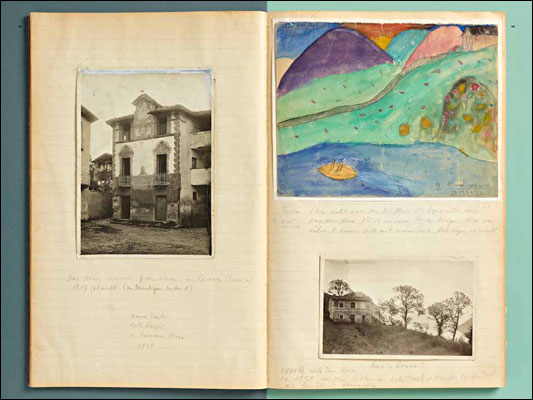

Für Meret Oppenheim hatte der Austausch einen hohen Stellenwert. Dafür spricht, dass sie einen Großteil der Briefe entweder selbst aufbewahrt oder ihrer Schwester Kristin zur Aufbewahrung anvertraut hat. Dem ist zu danken, dass 27 Jahre nach dem Tod von Meret Oppenheim die Briefe einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden können. Mit zum Teil faksimilierten Briefseiten erscheint 2013 bei dem Züricher Verlag Scheidegger & Spiess die von der Nichte der Künstlerin, Lisa Wenger, zusammengestellte und edierte Korrespondenz von Meret Oppenheim. Mit dem Titel „Worte nicht in giftige Buchstaben einwickeln“ nimmt die Herausgeberin Bezug auf eine Notiz der Künstlerin, die 1970 die Inspiration für ein mit Objekt fast gelichlautender Bezeichnung lieferte. Enthalten ist in der ebenso umfangreichen wie eindrucksvollen Ausgabe auch das Album „Von der Kindheit bis 1943“ mit ganz frühen Arbeiten der Künstlerin. Es handelt sich um Zeichnungen und Fotografien, die Oppenheim selbst in ein Heft eingeklebt und mit handschriftlichen Kommentaren versehen hat. Ergänzend zu den Briefen geben sie einen Einblick in die Kindheit der Künstlerin und die ersten Kontakte mit der Welt der Kunst. Sorgfältig kommentiert und mit zahlreichen Bildern versehen ist das Buch ein Beleg dafür, wie eine Künstlerkorrespondenz ansprechend für einen breiten Kreis von Lesern aufbereitet werden kann. Angesprochen sind all diejenigen, die immer schon mal mehr über die individuellen Kontakte unter den Pariser Künstlern und Literaten wissen wollten, solche, die sich eine Vorstellung vom Künstlerleben nach dem Krieg machen möchten und nicht zuletzt diejenigen, die ihre Kenntnisse über die Kunst mit vertieften Einblicken in das Werk einer weiblichen Protagonisten erweitern wollen.

Meret Oppenheim. Worte nicht in giftige Buchstaben einwickeln

Herausgegeben von Martina Corgnati und Lisa Wenger

476 Seiten, 161 farbige Abbildungen

Erweiterte Neuausgabe

Zürich 2015