Schauspiel Frankfurt

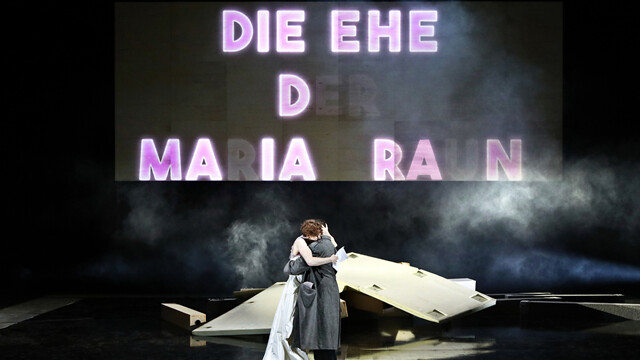

Bekannt ist der Titel durch Rainer Werner Fassbinder Film von 1979. Es bildet den ersten Teil einer als BRD-Trilogie bestimmten Folge, die mit Lola und Die Sehnsucht der Veronika fortgesetzt wurde. Nachgezeichnet wird der Gründungsmythos der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Die um Maria Braun zentrierte Handlung setzt in den Kriegsjahren ein. Ihre Ehezeremonie, eigentlich nur ein Besuch beim Standesamt, wird durch einen Luftangriff gestört. Das Paar findet sich schutzsuchend vor der Kulisse zusammenstürzender Häuser wieder. So zumindest übersetzt die Inszenierung des Schauspiels Frankfurt den Beginn der Handlung.

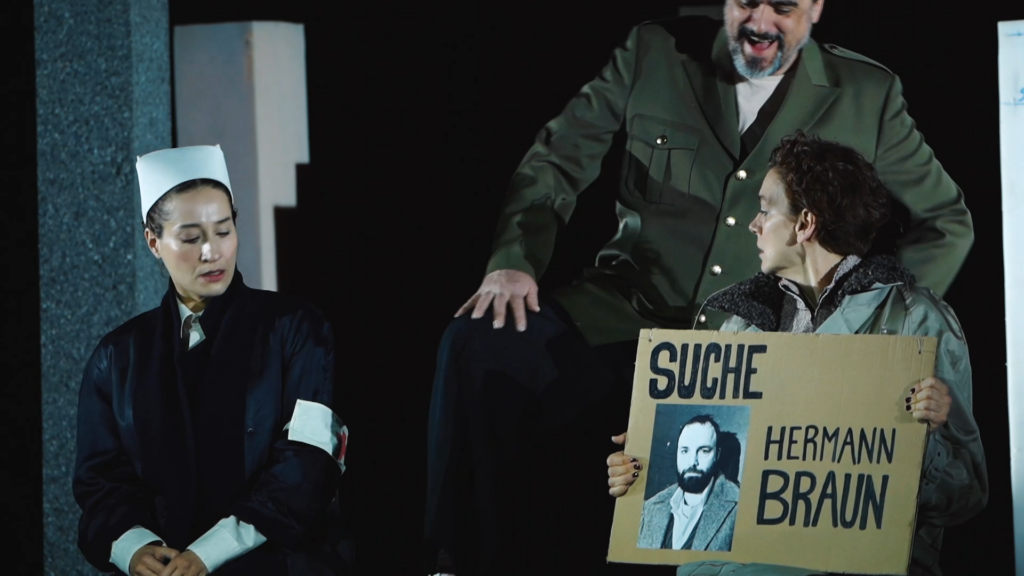

Von ihrer Ehe bleibt Maria Braun zunächst nicht viel. Hermann Braun wird einberufen und einige Zeit später an als vermisst gemeldet. Allerdings vertraut Maria ihrer Hoffnung mehr als den Nachrichten und warte über viele Tage an der Bahnstation mit einem Schild, ob entweder Hermann selbst zurückehrt oder sie wenigsten etwas über sein Schicksal in Erfahrung bringen kann. Stattdessen erhält sie ein eindrückliches Bild von den Einschlägen, die der Krieg in individuelle Schicksale genommen hat. Eine Krankenschwester erzählt ihr von den Verletzungen, die sie behandelt hat und auch, dass ihr eigener Mann gleich im ersten Kriegsjahr gefallen sei.

Maria bleibt schließlich nichts anderes übrig, als sich in die Gegebenheiten der Zeit zu fügen. Über Tauschhandel auf dem Schwarzmarkt versucht sie das Nötigste zu besorgen, was sie und ihre Mutter für das Überleben brauche. Dieser gleichsam im Hintergrund verlaufende Handlungsstrang, der den Alltag von Mutter und Tochter andeutet, gibt zugleich Auskunft über die allmählich sich verbessernde Situation. War anfänglich der Tisch spärlich gedeckt, stehen bald Kartoffeln mit Speck bereit. Marias Freundin Betty tritt ins Spiel. Sie zählt zu den Glücklichen, deren Mann Willi gesund aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Maria hat inzwischen Arbeit in einer Bar gefunden, die nur Angehörigen der Army offensteht und Damen nur als Animierdamen erlaubt. Hier lernt sie den schwarzen GI Bill kennen. Durch Bill, der sie mit Geschenken verwöhnt, lernt sie Englisch, bis eines Tages Hermann plötzlich zurückkehrt. Um einem Konflikt zu entgehen, bringt Maria Bill um und wird vor das amerikanische Gericht gestellt. Ein Übersetzer soll helfen, die komplizierten Unterschiede zwischen Liebhaben und Lieben verständlich zu machen, was aufgrund der Struktur der englischen Sprache scheitert. Doch liefert sie Szene Hermann das entscheidende Stichwort, die Schuld auf sich zu nehmen und anstelle von Maria die mehrjährige Haftstrafe abzusitzen.

Maria nutzt die Jahre, um Geld zu verdienen, Wohlstand zu erwerben und darüber das künftige Glück ihrer Ehe zu sichern. Mögen dies anfangs ihre Beweggründe gewesen sein, verliert sich Maria immer mehr an das Erfolgsstreben auf Kosten ihrer Empfindungen. Vielleicht weiß sie am Schluss selbst nicht mehr, ob sie Herman noch liebt, trotzt ihrer wiederholten Bekundung. Auch ihre Mitmenschen bemerken, wie hart sie geworden ist. Die einst mit Bill gelebt Affäre setzt sie mit ihrem Arbeitgeber fort, den französischen Unternehmer Oswald, ihr den ökonomischen Aufstieg überhaupt erst ermöglicht. Doch offenkundig sieht er in ihr nicht nur eine nützliche Unterstützung, die die englische Sprache beherrscht und bei seinen Verhandlungen übersetzt, sondern mehr noch die Frau, die er begehrt und liebt. Die Affäre treibt zugleich Maria und Hermann auseinander, denn obgleich Maria auch Oswald gegenüber kalt bleibt, entfernt sich Hermann von ihr. Schließlich aus dem Gefängnis entlassen, zieht er fort. Er gibt vor, zunächst einmal sich selbst finden zu wollen. Ihm bedeutet es nichts, was Maria in den Jahren aufgebaut hat. Im Gegenteil erscheint ihr Vermögen ihm wertlos, wäre es doch seine Aufgaben gewesen, die Nachkriegsjahre zu nutzen, um Wohlstand und Familie aufzubauen.

Fassbinders Maria Braun ist eine ebenso komplexe wie komplizierte Figur. Weder im Film noch in der Inszenierung erscheint wirklich hart. Dort wo sie schroff, geradlinig auftritt, vermittelt sich der Eindruck, sie hielte nur ein Schild vor sich, um ihre Empfindungen und vor allem ihre Liebe für Hermann zu schützen. Erst durch den Ausruf der Mutter „Kind, du hast dich ja so verändert“ führt eine Art Wende herbei. Maria reagiert immer unduldsamer und auf Hermanns Fortgang reagiert sie mit Rückzug.

Die Frage, wie ein Filmhandlung auf die Bühne gestellt werden kann, erübrigt sich, verfährt doch bereits Fassbildners Film äußerst sparsam. Dem gegenüber erscheint die Bühneninszenierung des Schauspiel Frankfurt geradezu üppig. Die Bühne teilt sich in einen Vorder- und einen Hintergrund. Letzterer ist größtenteils durch einen Vorhang verdeckt, zugleich jedoch das Geschehen hinter dem Vorhang über Bildschirme in den Bildmittelgrund projiziert. Der Wechsel der Schauspieler zwischen den Bühnengründen demonstriert den Fortgang der Handlung, ebenso aber auch die parallel nebeneinander verlaufenden Lebenssituationen, wie das häusliche Ambiente, in dem vorwiegend die Mutter Marias agiert, und das Geschäftsleben Marias, das ihren Aufstieg befördert. Choreografische Einlagen mit Hula-Hopp-Reifen und blauen Sitzbällen vermitteln das Kolorit der 1950er Jahr und die Dynamik, mit der der wirtschaftliche Aufschwung betrieben wird. Dynamisch agiert auch das Team, denn etliche Schauspieler decken mehrere Rollen ab. Dabei wechseln sie nicht nur die Kostüme, sondern auch Auftreten und Diktion. Der Bühnenraum wird mit wenigen Requisiten, dafür aber umso lebendiger bespielt. Die Lebendigkeit ist nicht nur durch den medialen Wechsel von Projektion und Szenenbild gegeben, sondern ebenso durch den von musikalischer und choreografischer Einlage, nicht zuletzt das Schlagzeug, dessen kraftvolle Töne die Untergangsstimmung in den Zuschauerraum tragen, der zum Auftakt den Bombenabwurf vermittelt, am Schluss die zerstörten Leben.

Die Ehe der Maria Braun ist weit mehr als ein persönliches Drama – es ist eine Allegorie auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Maria die deutsche Gesellschaft verkörpert, die sich aus der Asche des Krieges erhebt, pragmatisch den Neuanfang meistert und dabei die eigene Vergangenheit verdrängt. Ihre Ehe, die formell besteht, aber emotional zerbrochen ist, wird zum Symbol einer Gesellschaft, die äußerlich erfolgreich, innerlich jedoch zerrissen ist.

BESETZUNG

Manja Kuhl (Maria)

Isaak Dentler (Hermann / Schaffner / Kellner)

Heidi Ecks (Mutter / Vevi /Notarin)

Tanja Merlin Graf (Betti / Schwester / Journalist / Frau Ehmke)

Patrick Bimazubute (Standesbeamter / Bill / Dolmetscher / Hans)

Sebastian Reiß (Bronski / Oswald / Kellner)

Michael Schütz (Opa Berger / Arzt / Richter / Amerikaner / Anwalt)

Christoph Pütthoff (Willi / Händler / Senkenberg)

TEAM

Regie: Lilja Rupprecht

Bühne und Kostüme: Annelies Vanlaere

Musik: Fabian Ristau

Video: Moritz Grewenig

Choreographie: Rônni Maciel

Dramaturgie: Katrin Spira

Licht: Marcel Heyde