Schauspiel Frankfurt

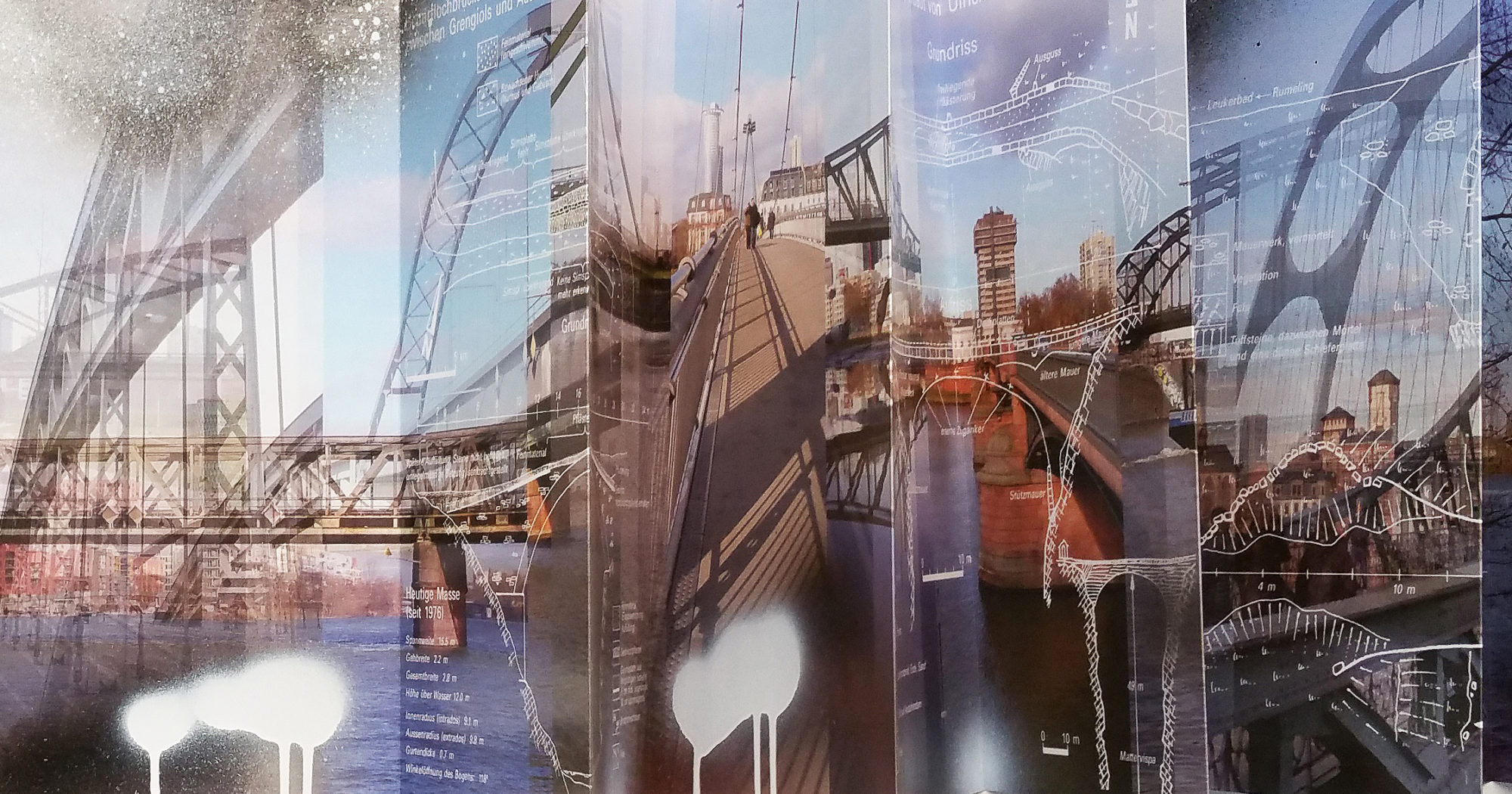

Arthur Millers Einakter hatte 1955 in New York seine Uraufführung, eine deutsche Erstaufführung folgte 1956 im Schloßtheater in Berlin. Die vom Autor vorgestellte Handlung vollzieht sich in einiger Distanz zum Zuschauer, der auf die New Yorker Brooklyn Bridge versetzt wird, darüber gleichsam eine Überschau erhält. Miller stand nicht nur in dieser Hinsicht bei der Abfassung seines Stücks der Ablauf einer griechischen Tragödie vor Augen, sondern ebenso beim Handlungsverlauf: die Handlung in seinem Stück liefe mit gleicher Unausweichlichkeit auf die Zerstörung zu wie in einer griechischen Tragödie.

Indes ist das Geschehen in die Gegenwart Millers gesetzt, Ort ist ein Mietshaus im Hafenviertel, der Handlungsverlauf entfaltet sich aus einem komplexen Beziehungsgeflecht, im Grunde eine Eifersuchtsgeschichte, in deren Zentrum das aus Sizilien eingewanderte Ehepaar Eddie und Beatrice Carbone steht. Sie haben ihre verwaiste Nichte Catherine aufgezogen, die bereits in den USA geboren ist. Zu ihr fasst Eddie eine Zuneigung, die über väterliche Empfindungen hinausgehen und ihn dazu veranlasst, sein Mündel in allen Freiheiten einzuschränken. Die Situation eskaliert, als die beiden Cousins von Eddies Frau Beatrice aus Sizilien – Marco und Rodolpho – als illegale Einwanderer nach New York kommen. Rodolphe, der jüngere der beiden, verliebt sich Catherine, wie auch umgekehrt, Catherine in Rodolphe. Damit entfachen die beiden die Eifersucht von Eddie, der alle Möglichkeiten mobilisiert, sie auseinander zu bringen. Er geht sogar so weit, die beiden illegal in New York lebenden Sizilianer bei der Ausländerbehörde anzuzeigen. Nach ihrer Verhaftung wendet sich Catherine von ihrem Ziehvater vollständig ab. Dem Anwalt Alfieri, in der Frankfurter Aufführung durch eine Anwältin ersetzt, gespielt von Heidi Ecks, der bereits von Eddie kontaktiert wurde, um die Ehe zwischen Catherine und Rodolpho zu verhindern, gelingt es, die beiden Sizilianer gegen Kaution aus dem Gefängnis auszulösen. Marco bleibt eine kurze Frist, bevor er endgültig nach Sizilien zurückreisen muss, während Rodolpho die Ehe mit Catherine vor der Ausweisung bewahren wird. Als Eddie eines Tages in trunkenem Zustand nach Hause kommt und Catherine und Rodolpho in eindeutigem Zusammensein antrifft verliert er die Kontrolle über sich und es kommt zu einem tätlichen Übergriff, bei dem letztendlich Eddie tödlich verwundet wird.

Im „Blick von der Brücke“ laufen mehrere Themen zusammen, die schon vor Miller von hoher Brisanz waren und die nach wie vor von äußerster Aktualität sind. Das ist zum einen die Verhandlung von Emigration und Toleranz des Einwanderers als Arbeitskraft und neuem Staatsbürger, das ist zum anderen das konfliktbeladene Verhältnis zwischen den Generationen, die ihre je eigenen Standpunkte und Sichtweisen vertreten. Im Falle von Eddie, Beatrice und Catherine kommt noch das innerfamiliäre Drama hinzu, dass mit einer wechselseitigen Entfremdung der Eheleute wie auch ihrem Verhältnis zu der von ihnen an Kindesstatt angenommenen Tochter Catherine besteht. Eigentlich könnte das Hinzutreten von Marco und Rodolpho, den beiden aus Sizilien illegal eingewanderten Verwandten, die Auflösung des Konflikts herbeiführen. Doch tatsächlich wird er mir ihrem Kommen überhaupt erst eklatant – zum einen, weil einfach die Situation sich zunächst kaum merklich, dann aber immer deutlicher angespannt hat, zum anderen, weil mit Rodolpho Eddie ein konkreter Anlass gegeben ist, sich seiner Empfindungen voll und ganz bewusst zu werden. Rodolpho, der seinem Interesse an Catherine deutlichen Ausdruck verleiht, wird für Eddie zum Konkurrenten.

Doch wie gelingt es, die von außen, nämlich von der Brücke aus betrachteten Geschehnisse auf der Bühne darzustellen? Natürlich kann der Blick von der Brücke metaphorisch genommen werden und tatsächlich verbindet die Frankfurter Inszenierung die Ebenen. Der Blick von außen bzw. von der Brücke liegt ganz bei den Theaterbesuchern, während die Bühne die verschiedenen Handlungsverläufe auf einer Ebene zusammenführt. Das geschieht durch ein mehr oder weniger neutrales Spielfeld, einer Anordnung von kniehohen Wällen. Während des Spielverlaufs werden sie wiederholt gegeneinander verschoben, ohne dabei jedoch explizit Räume zu bezeichnen. Vielmehr werden lose die Aktionsradien der einzelnen Protagonisten angedeutet, die sich immer wieder ineinander verschränken, um dann an der einen oder anderen Stelle auseinander zu driften. Visuelle Anhaltspunkte liefern vor allem die Kostüme der Schauspieler, die soziales Milieu, Tätigkeitsfeld und individuelle Haltung andeuten. Am deutlichsten wird es in dem leuchtend grünen Shirt von Catherine, das sie unter einem ärmelfreien braunen Kleid trägt, dazu hochhakige Sandalen im gleichen Grün wie das Shirt. In dieser Bekleidung deutet sich ein Aufbruch in gleich mehrerlei Hinsicht an: der Abgang von der Schule, um eine lukrative Arbeitsstelle anzutreten, und der Abschied von der Kindheit und den Jugendjahren, um als junge Frau ins Leben einzutreten, was zugleich mit einer Ablösung vom Elternhaus verbunden ist. Catherines zukunftsfrohes Auftreten kontrastiert mit den gleichförmigen Tagesabläufen ihrer Zieheltern. Eddies Alltag besteht in der Arbeit im Hafen, der seiner Frau in der Sorge für Haushalt und Familie. Dem etablierten Leben der Familie steht die ungewisse Existenz der beiden Emigranten Marco und Rodolpho gegenüber, der der eine mit Arbeitseifer begegnet, der andere mit Lebenslust. So unterschiedlich wie in ihrer Lebensweise sind die beiden auch in ihrem Auftreten. Marcos Ernsthaftigkeit signalisiert der braune schlichte Anzug, Rodolphos Künstlernatur die legere, von hellen Farben bestimmte Kleidung.

Der vergleichsweise geringe Zeitrahmen, in dem sich die Handlung abspielt – wenige Wochen nur – spiegelt sich in der über den Spielverlauf hin mehr oder weniger unveränderten Bühnenausstattung und den gleichbleibenden Kostümen. Lediglich im Brautschleier, den Beatrice Catherine bringt, deutet sich das Fortschreiten der Zeit an. Catherine steht kurz vor ihrer Hochzeit mit Rodolpho. Eine zeitliche Dimension macht sich weiterhin im Auftreten der Anwältin bemerkbar, die gleich in mehreren Rollen in Erscheinung tritt. So begleitet sie den Verlauf als eine Erzählerin, die auf das Geschehen hinführt und am Schluss in einer Art Rückschau Eddies Wesen zusammenfasst. Zwischenzeitlich tritt sie in ihrer Rolle als Rechtsberaterin, zugleich aber auch als persönliche Beraterin auf. Mit ihrem Auftreten verleiht sie dem Stück einen festen Rahmen, der das Geschehen zeitlich zusammenhält und doch noch auf eine Zukunft für die Verbleibenden hoffen lässt.

BESETZUNG

André Meyer (Eddie Carbone)

Christina Geiße (Beatrice Carbone)

Nina Wolf (Catherine)

Omar El-Saeidi (Marco)

Arash Nayebbandi (Rodolpho)

Heidi Ecks (Mrs Alfieri, Anwältin)

Statisterie (Zwei Beamte der Einwanderungsbehörde)

Regie: Eric de Vroedt

Bühne: Dennis Vanderbroeck

Kostüm: Lotte Goos

Mitarbeit Kostüm: Katharina Kraatz

Musik: Remco de Jong & Florentijn Boddendijk

Stunt Coach: René Lay

Dramaturgie: Alexander Leiffheidt

Licht: Marcel Heyde